免疫介导性贫血是一种由于免疫系统异常攻击自身红细胞而导致的贫血疾病。本文将探索其病因、诊断、治疗方法等方面内容,希望能为相关医学领域的专业人士和患者提供有益的参考。

免疫介导性贫血的定义与类型

免疫介导性贫血是一组由于免疫系统异常攻击红细胞而引起的贫血疾病,包括自身免疫性溶血性贫血(AIHA)、冷凝集素病(CAD)和特发性免疫性纤维素性溶血性贫血(IFAIHA)等多种类型。

免疫介导性贫血的病因

1.免疫系统失调:免疫系统功能紊乱是导致免疫介导性贫血的主要原因之一,其中包括自身免疫病、感染等。

2.免疫介导机制:免疫介导性贫血的发生与免疫系统错误攻击自身红细胞的机制密切相关,其中包括抗体介导的溶血、补体介导的溶血以及细胞毒性T细胞介导的溶血等。

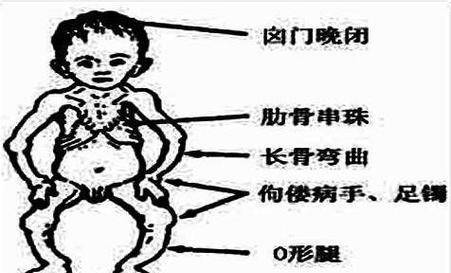

免疫介导性贫血的临床表现

1.贫血症状:患者常常出现乏力、气短、心悸等贫血相关症状。

2.黄疸和溶血:由于溶血导致的红细胞破裂,患者可出现黄疸、贫血加重等症状。

免疫介导性贫血的诊断方法

1.实验室检查:包括血红蛋白测定、网织红细胞计数、直接抗人球蛋白试验等。

2.免疫学检查:通过检测患者血清中的自身抗体水平以及免疫细胞表面标志物等,可以帮助确定免疫介导性贫血的诊断。

免疫介导性贫血的治疗方法

1.免疫抑制治疗:使用糖皮质激素、免疫抑制剂等药物来抑制免疫系统的异常活动,减少红细胞的破坏。

2.血浆置换疗法:通过置换部分患者血浆,去除其中的自身抗体和其他致病因子,达到治疗的效果。

免疫介导性贫血的预后与并发症

1.预后情况:免疫介导性贫血的预后因个体差异而异,早期诊断和积极治疗可以改善患者的预后。

2.并发症:未及时诊治的免疫介导性贫血可能引发严重的溶血危象和器官损伤等并发症。

免疫介导性贫血是一种由于免疫系统异常攻击自身红细胞而引起的贫血疾病。通过对其病因、临床表现、诊断和治疗等方面的探讨,我们可以更好地理解和应对这一疾病。及早诊断、积极治疗是提高患者预后的关键,同时还需注意并发症的防治,为患者带来更好的生活质量。